癌细胞为何偏爱“糖”?Nat Commun:癌细胞竟把“电厂”搬到细胞膜,糖酵解波成全球抗癌研究新热点

来源:生物谷原创 2025-07-18 11:09

来自约翰霍普金斯大学医学院等机构的科学家们利用实时成像技术捕捉到了糖酵解酶“排队涌动”的波浪,为这一世纪之谜提供了全新视角。

如果把细胞比作一座城市,能量就是维持城市运转的电力。传统观念认为,产生能量的 “发电厂” 位于细胞质深处,而最新研究却揭示:癌细胞竟将部分 “电厂” 直接搬到了细胞膜上。

2022 年全球新发癌症病例超 2000 万,中国每分钟就有 7 人被确诊,其中乳腺癌、肺癌、肝癌和结直肠癌合计占比超五成。这些癌种均表现出显著的 “嗜糖” 特征 —— 即使在氧气充足时,也优先通过糖酵解快速生产 ATP,这一现象被称为Warburg 效应。过去百年,科学家们知晓这一现象的存在,却始终未能阐明其背后的机制。

近日,一篇发表在国际杂志Nature Communications上题为“Self-organizing glycolytic waves tune cellular metabolic states and fuel cancer progression”的研究报告,为这一世纪谜题提供了全新视角。该研究由约翰・霍普金斯大学医学院等机构的科学家完成,他们通过实时成像技术,捕捉到了糖酵解酶在细胞膜上 “排队涌动” 形成动态波的过程。

糖酵解酶在细胞膜上形成 “动态能量波”

传统生物化学认为,糖酵解酶存在于细胞质中,糖酵解过程也发生在细胞质内。而该研究团队通过一系列实验,颠覆了这一认知。

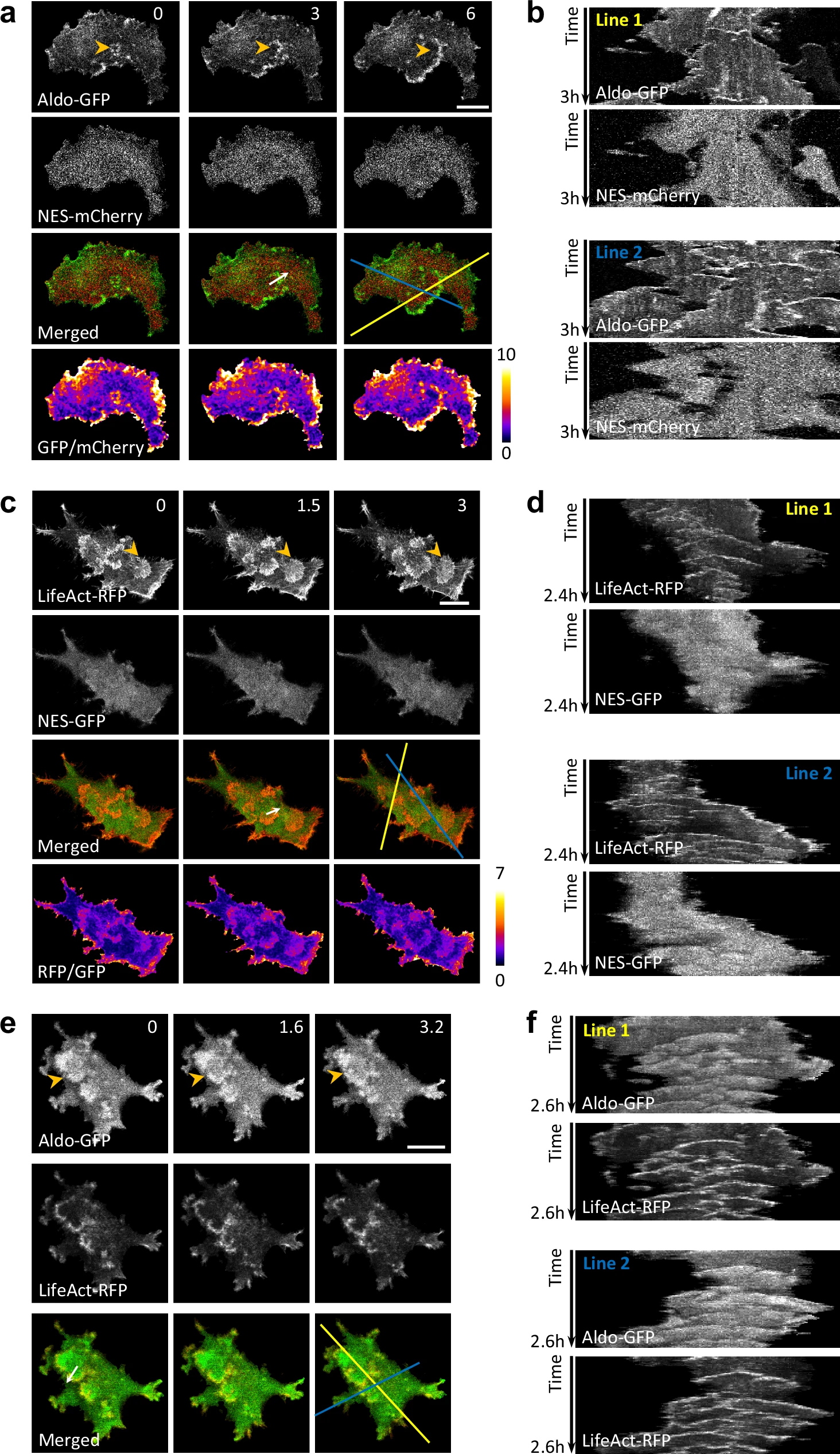

研究人员以MCF-10A 系列乳腺上皮细胞(包括 M1-M4 四株恶性程度递增的衍生细胞)、HL-60 中性粒细胞及七种实体瘤细胞系(来自胰腺、肺、乳腺、结肠、肝等)为研究对象,采用荧光蛋白标记了糖酵解通路中的关键酶 —— 包括醛缩酶、己糖激酶(HK)、磷酸果糖激酶(PFK)、甘油醛 - 3 - 磷酸脱氢酶(GAPDH)、烯醇化酶(ENO)、丙酮酸激酶(PK)等六种酶,并结合 Lifeact(一种标记新形成的分支 F - 肌动蛋白的分子),通过激光共聚焦显微镜(如 Zeiss LSM 780、880)和TIRF 显微镜,在控制温度、湿度和 CO₂的活细胞成像舱中,连续拍摄细胞基底面的动态变化。

结果发现:这些糖酵解酶并非均匀分散在细胞质中,而是在细胞膜 / 皮质区自组织形成动态波。这些 “糖酵解波” 宽度约 0.5 微米,以 2-5 微米 / 分钟的速度推进,且与 F - 肌动蛋白波高度重叠 —— 两者的波长、带宽、速度和持续时间等参数高度相关,表明糖酵解波与肌动蛋白波存在紧密耦合。

肌动蛋白波中醛缩酶的富集

为验证这一现象并非荧光标记的 artifacts,研究人员通过免疫荧光染色观察固定细胞中的内源性糖酵解酶,发现内源性 GAPDH、醛缩酶、烯醇化酶 - 1 等同样在肌动蛋白波中富集,且即使在未表达 LifeAct 的细胞中,糖酵解波仍清晰可见,进一步证实了糖酵解波的真实性。

糖酵解波的 “开关” 与能量产出

随后,研究团队通过多种干预手段,探究了糖酵解波的调控机制及其与能量产出的关联。

信号刺激增强糖酵解波活性:当用 EGF(表皮生长因子)和胰岛素刺激细胞时,醛缩酶、PFK 等酶形成的糖酵解波数量在 30 分钟内增加约 2.5 倍,并持续数小时;同时,细胞内 ATP 水平(通过 iATP 生物传感器监测)上升约 20%,表明糖酵解波活性增强可直接促进能量产出。

破坏结构或信号阻断糖酵解波:用 Latrunculin A(LatA)破坏肌动蛋白结构,或用 LY294002 抑制 PI3K 信号通路,糖酵解波会立即消失,酶退回细胞质,同时 ATP 水平下降 25%;若先阻断 PI3K,再加入 EGF 和胰岛素,ATP 水平不再上升,说明糖酵解波的维持依赖肌动蛋白结构和 PI3K 信号。

能量来源的特异性:通过糖酵解抑制剂(2 - 脱氧葡萄糖 + 3 - 溴丙酮酸,简称 DB)和氧化磷酸化(OXPHOS)抑制剂(寡霉素 + 抗霉素 + 鱼藤酮,简称 OAR)对比实验发现:抑制糖酵解后,ATP 水平下降 70% 以上;而抑制氧化磷酸化,ATP 仅下降不到 10%。此外,线粒体并未出现在糖酵解波中,进一步证实膜 / 皮质区的 ATP 主要由糖酵解波贡献。

“单酶招募” 触发连锁反应

在 MCF-10A M3 细胞中,用 CID 技术将 PFK 招募到膜上,不仅触发了细胞铺展和动态 actin 斑块的形成,还诱导了醛缩酶向膜的共招募,表明膜上糖酵解酶可组装成多酶复合体。

在 HL-60 中性粒细胞中,通过光遗传学手段将醛缩酶招募到膜上后,原本静止的细胞迅速极化并加速迁移,迁移速度、细胞面积和极性均显著增加,证实膜上糖酵解酶的富集可直接增强细胞的动态行为。

癌症恶性程度与糖酵解波的关联

MCF-10A 衍生细胞系(M1-M4):从低度恶性的 M1 到高度恶性的 M4,糖酵解波的频率、ATP 水平及糖酵解供能比例呈线性上升;用 PI3K 抑制剂处理后,M3 细胞(高转移性)的 ATP 下降 25%,而 M1 细胞(低恶性)仅下降 15%,表明高转移性细胞更依赖糖酵解波供能。

七种实体瘤细胞系:包括胰腺癌(AsPC-1)、肺癌(Calu-6)、乳腺癌(MCF-7、MDA-MB-231)等,糖酵解波活性与 ATP 水平、糖酵解供能比例呈强正相关(R²>0.9)。其中,波活性最高的 HCT116(结肠癌细胞)和 MDA-MB-231(乳腺癌细胞),糖酵解供能占比超 80%;而波活性最低的 MCF-7(乳腺癌细胞)仍主要依赖氧化磷酸化。

高耗能过程依赖糖酵解波:抑制糖酵解后,高波活性细胞的巨胞饮( nutrient 摄取)和蛋白合成(通过 KikGR 光转换蛋白监测)几乎完全停滞,而线粒体电位不受影响,表明这些过程依赖糖酵解波提供的 “即取即用” 型 ATP。

小结

该研究首次揭示:糖酵解酶在细胞膜 / 皮质区自组织形成动态波,通过局部富集酶(浓度可提升 20 倍以上)加速糖酵解,为癌细胞的高耗能过程(迁移、巨胞饮、蛋白合成等)提供即时能量。这一机制解释了 Warburg 效应的亚细胞基础 —— 癌细胞并非整体 “偏爱” 糖酵解,而是通过糖酵解波的增强,实现能量代谢的 “局部特化”。

更重要的是,糖酵解波的特异性(仅活跃于高转移性癌细胞)为肿瘤治疗提供了新思路:无需全面抑制糖酵解(避免影响正常细胞),只需阻断糖酵解酶向膜的招募或破坏波的结构,即可切断癌细胞的 “能量专线”,实现精准干预。

这项研究不仅刷新了人类对细胞代谢空间调控的认知,更为癌症代谢靶向治疗开辟了全新路径。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Zhan, H., Pal, D.S., Borleis, J. et al. Self-organizing glycolytic waves tune cellular metabolic states and fuel cancer progression. Nat Commun 16, 5563 (2025). doi:10.1038/s41467-025-60596-6

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。