Science:科学家成功追踪人类神经精神性疾病发生背后的细胞和遗传根源

来源:生物谷原创 2024-06-08 11:56

本文研究结果表明,研究人员提出的人类大脑的群体规模单细胞资源或能帮助开发治疗人类神经精神性疾病的个体化疗法,尤其是通过优先考虑与细胞类型相关的后续基因和药物靶点。

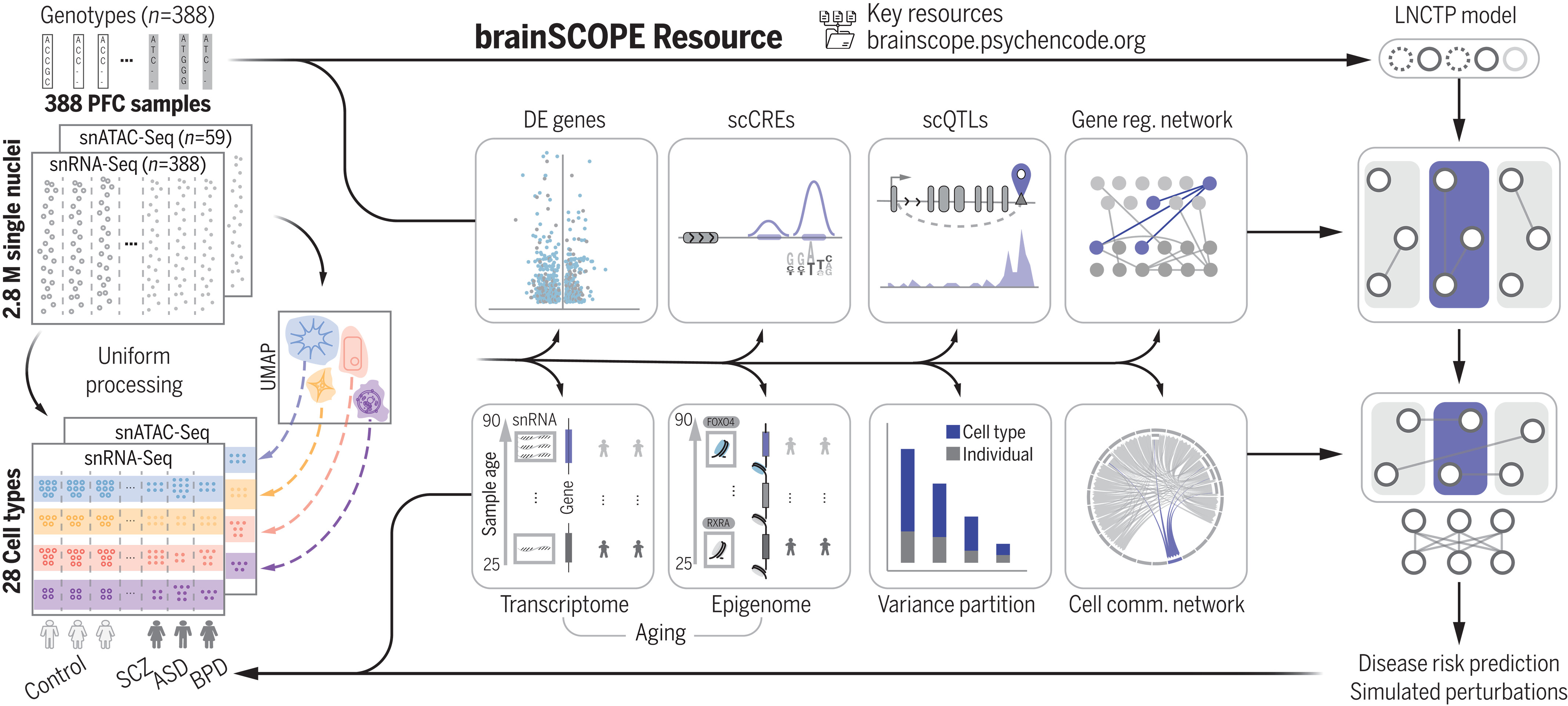

单细胞基因组学或能提供一种强大的方法来理解变异如何影响基因表达,尤其是在人类大脑的众多细胞类型中。近日,一篇发表在国际杂志Science上题为“Single-cell genomics and regulatory networks for 388 human brains”的研究报告中,来自耶鲁大学医学院等机构的科学家们通过研究揭示了人类脑细胞中遗传变异的详细信息,或有望为开发治疗诸如精神分裂症和阿尔兹海默病等人类疾病的靶向性疗法提供新的思路。

文章中,研究人员旨在寻求对基因组影响人类神经精神性疾病的新的理解。此前研究中,研究人员建立了个体遗传特性与其患神经精神性疾病可能性之间的紧密关联,研究者Gerstein博士说道,遗传学和机体对疾病易感性之间的关联在大脑疾病方面要比在癌症或心脏病方面高得多,如果一个人的父母患有精神分裂症,那么其患精神分裂症的可能性要比父母患有其它疾病的可能性大得多,这些与大脑相关的疾病存在很大的遗传性。

目前研究人员并不清楚这种遗传改变是如何诱发疾病的,于是研究人员就想通过研究揭示其背后的分子机制,以及阐明这种基因突变到底在大脑中发挥着怎样的功能?这项研究中,研究人员开始研究希望能更好地理解大脑中单个细胞类型的遗传变异情况,为此,他们对来自388名个体大脑中超过280万个细胞进行了多种类型的单细胞实验,其中包括来自健康个体、患有精神分裂症、双向性情感障碍、自闭症谱系障碍、创伤后应激障碍和阿尔兹海默病的患者等。

科学家成功追踪人类神经精神性疾病发生背后的细胞和遗传根源

图片来源:Science (2024). DOI:10.1126/science.adi5199

从这些细胞池中,研究人员识别出了28种不同的细胞类型,随后他们还分析了这些细胞类型中的基因表达和调节机制;在一项分析中,研究人员将基因表达与“上游”调节区域(位于相关基因前段的遗传密码片段,其能增加或减少基因的表达量)中的突变联系了起来。研究者表示,这一点或许非常有用,因为如果一个人携带了一种让研究人员非常感兴趣的突变的话,或许就能将其与基因联系起来,这或许真的很强大,因为这能帮助理解这种突变的发生机制,也能帮助理解其在大脑中所产生的影响效应,如今研究人员分析了多种不同的细胞类型,相关研究数据还能这些突变与单个细胞类型的行动联系起来。

此外,研究人员还分析了诸如与神经递质相关的特定基因在个体机体和细胞类型之间的差异,结果发现,细胞类型之间的差异通常高于个体之间,而对于编码以药物疗法为目的的蛋白的基因而言,这种模式甚至更强。研究者Gerstein说道,这对一种药物而言通常是有益的,这也意味着,这些药物仅能针对特定的细胞类型,而且并不会影响整个大脑或机体,而且其并不会可能会受到遗传突变的影响,对于很多人都有效。利用分析所产生的数据,研究人员就能绘制出细胞内的遗传调节网络和细胞间的通信交流网络,随后将这些网络插入到机器学习模型中,同时这种模型还能利用个体的遗传信息来预测其是否患有脑部疾病。

因为这些网络在模型中属于硬编码模式,所以当模型做出预测时,研究人员就能看到网络的哪一部分做出了预测,因此就能确定哪种基因和细胞类型对于预测非常重要,同时也能提出候选的药物靶点。在一种例子中,该模型能预测携带特定遗传突变的个体患有双相情感障碍,同时他们还观察到,这种预测时基于三种细胞类型中的两个基因;而在另一个案例中,研究人员识别出了6种细胞类型中的6个基因,其或能促进对精神分裂症的预测。这种模型在相反方向上也能发挥作用,研究人员也能引入基因扰动并观察其是如何影响通信网络和个体健康的,这对于药物的设计或预演药物或药物组合的治疗效果非常有用,相关研究结果也能促进科学家们开发治疗人类神经精神性疾病的精准医学方法。

为了进一步开展这项工作,研究人员已经将相关研究结果和模型提供给了其他研究人员,他们的愿景是,对特定基因或突变非常感兴趣的研究人员也能利用这一资源来更好地理解其在大脑中发挥的作用,或者识别出新型候选药物靶点。综上,本文研究结果表明,研究人员提出的人类大脑的群体规模单细胞资源或能帮助开发治疗人类神经精神性疾病的个体化疗法,尤其是通过优先考虑与细胞类型相关的后续基因和药物靶点。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

PRASHANT S. EMANI, JASON J. LIU,DECLAN CLARKE, et al. Single-cell genomics and regulatory networks for 388 human brains, Science (2024). DOI:10.1126/science.adi5199

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。