Small Sci突破性研究:四种微技术处理人脐静脉内皮细胞,活力功能不减还促血管生成,生物医药转化再添新助力

来源:生物谷原创 2025-10-30 16:54

本研究证实,电喷雾生物喷射、细胞电纺、气动辅助生物喷射及气动辅助生物线四种微技术处理人脐静脉内皮细胞后,细胞活力与功能和对照组无差异,且能促进血管生成,为生物制造技术的生物医药应用提供有力支撑。

在组织再生、血管重建及药物研发等生物医药领域,能高效处理活细胞且不损伤其生物学特性的微制造技术,是推动相关领域发展的关键。传统细胞处理技术如部分3D打印方法,常存在细胞损伤、处理量有限等问题,限制了其临床转化潜力。

近日,Small Sci发表了一项聚焦细胞处理微技术的重要研究Comparative Viability and Functionality of Bio-Jetted and Threaded Human Umbilical Vein Endothelial Cells,通过多种成熟生物检测方法,系统验证了四种微技术在细胞处理中的安全性与有效性,为其在生物医药实验室及临床场景的应用提供了坚实依据。

该研究选取人脐静脉内皮细胞作为研究对象,因其在血管形成中的核心作用,是评估组织再生相关技术的理想细胞模型。研究采用四种微技术进行细胞处理,包括电喷雾生物喷射、细胞电纺、气动辅助生物喷射及气动辅助生物线,同时以仅经常规细胞培养的细胞作为对照组,通过流式细胞术、血管生成实验、鸡胚绒毛尿囊膜测定法及CD31免疫染色等方法,全面评估处理后细胞的活力与功能。

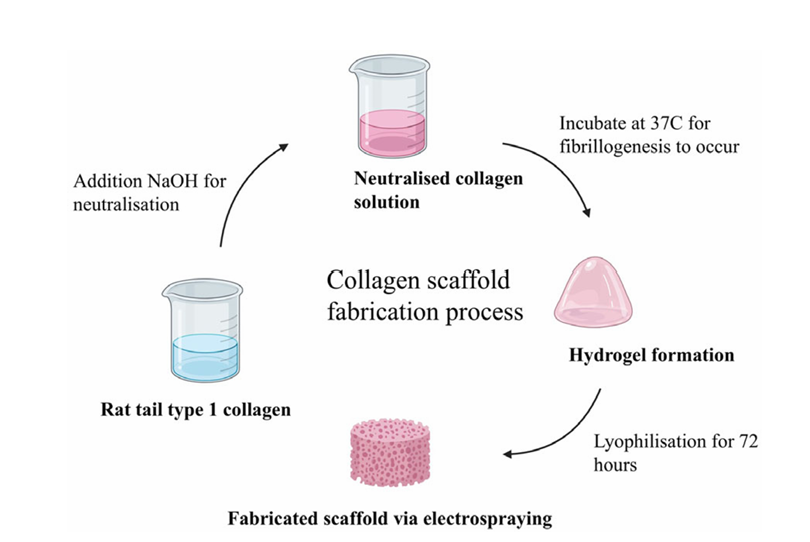

研究首先构建了胶原蛋白基支架作为细胞接种基质,经微计算机断层扫描分析显示,该支架孔隙厚度分布异质,涵盖0-2000微米范围,其中26-50微米区间孔隙厚度占比最高,为细胞浸润、营养运输及血管生长提供了良好的结构基础。

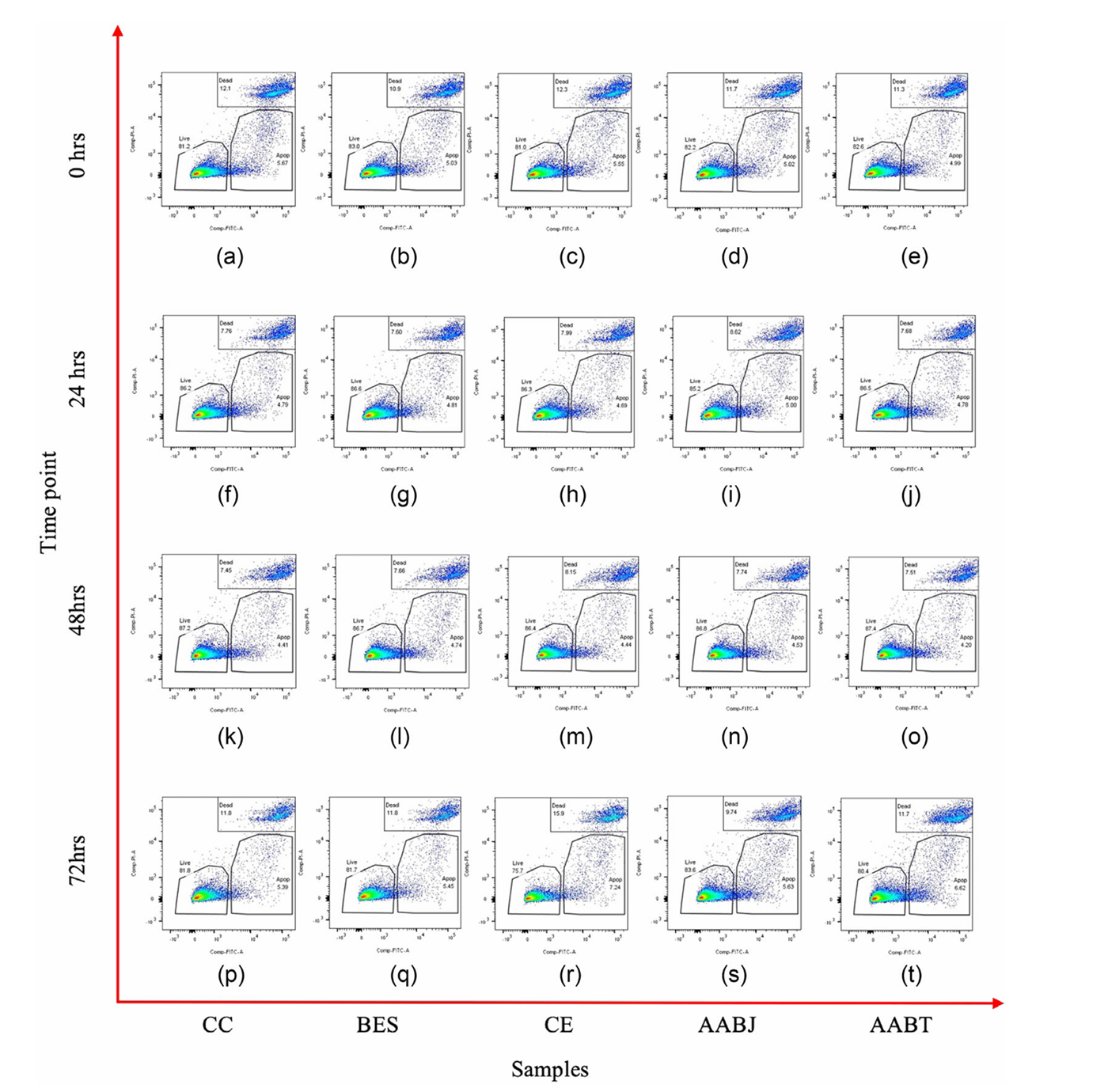

图1:胶原蛋白支架制备流程

流式细胞术检测结果显示,四种微技术处理后的细胞,在处理当天、24小时、48小时及72小时四个时间点,其存活、早期凋亡、晚期凋亡及死亡细胞的比例与对照组均无显著差异,证实这些处理技术不会对细胞活力造成负面影响,细胞能维持正常的生物学稳定性。

图2:流式细胞术检测不同处理组细胞在0天、24小时、48小时和72小时的细胞动态代表性散点图

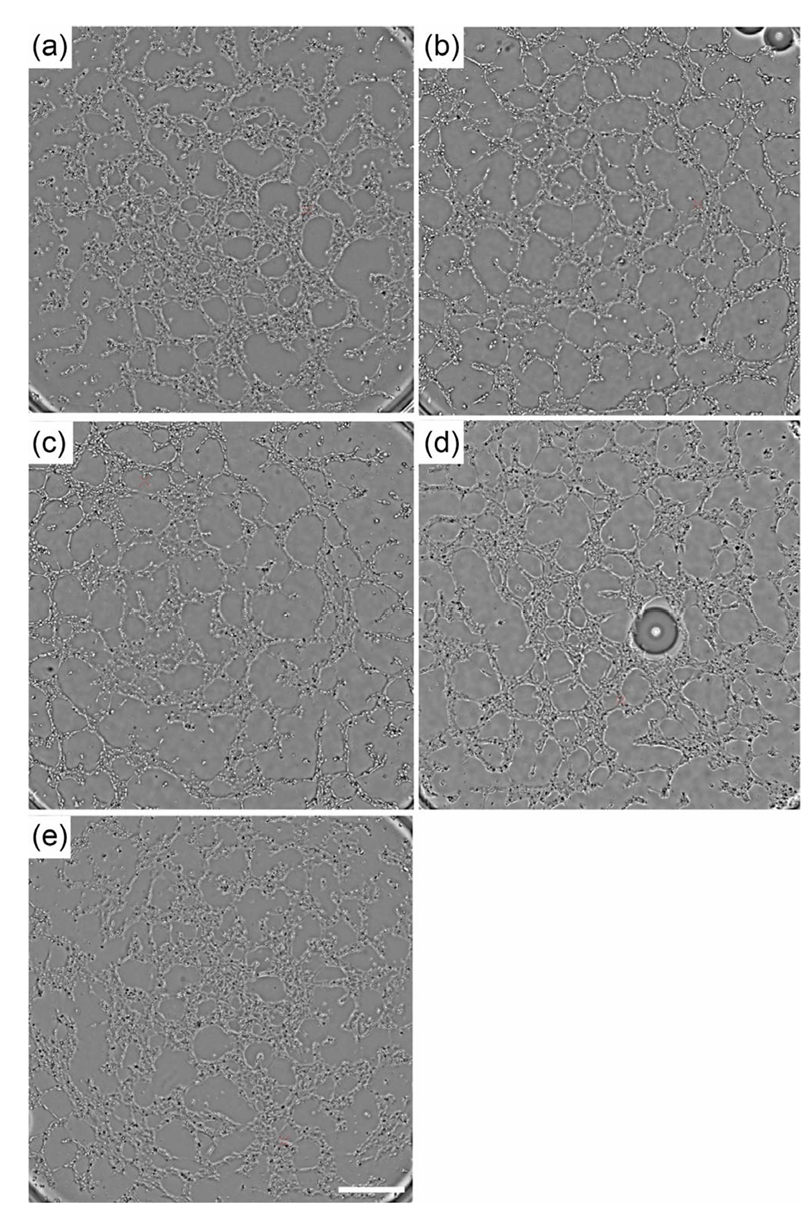

血管生成实验中,处理后的细胞与对照组细胞均能正常发生血管生成芽生,并形成完整的微管网络,且在24小时、48小时、72小时各时间点的表现高度一致,表明处理后的细胞仍保留了其核心生理功能,未因微技术处理而受损。

图3:不同处理组细胞接种后24小时内形成的特征性微管网络

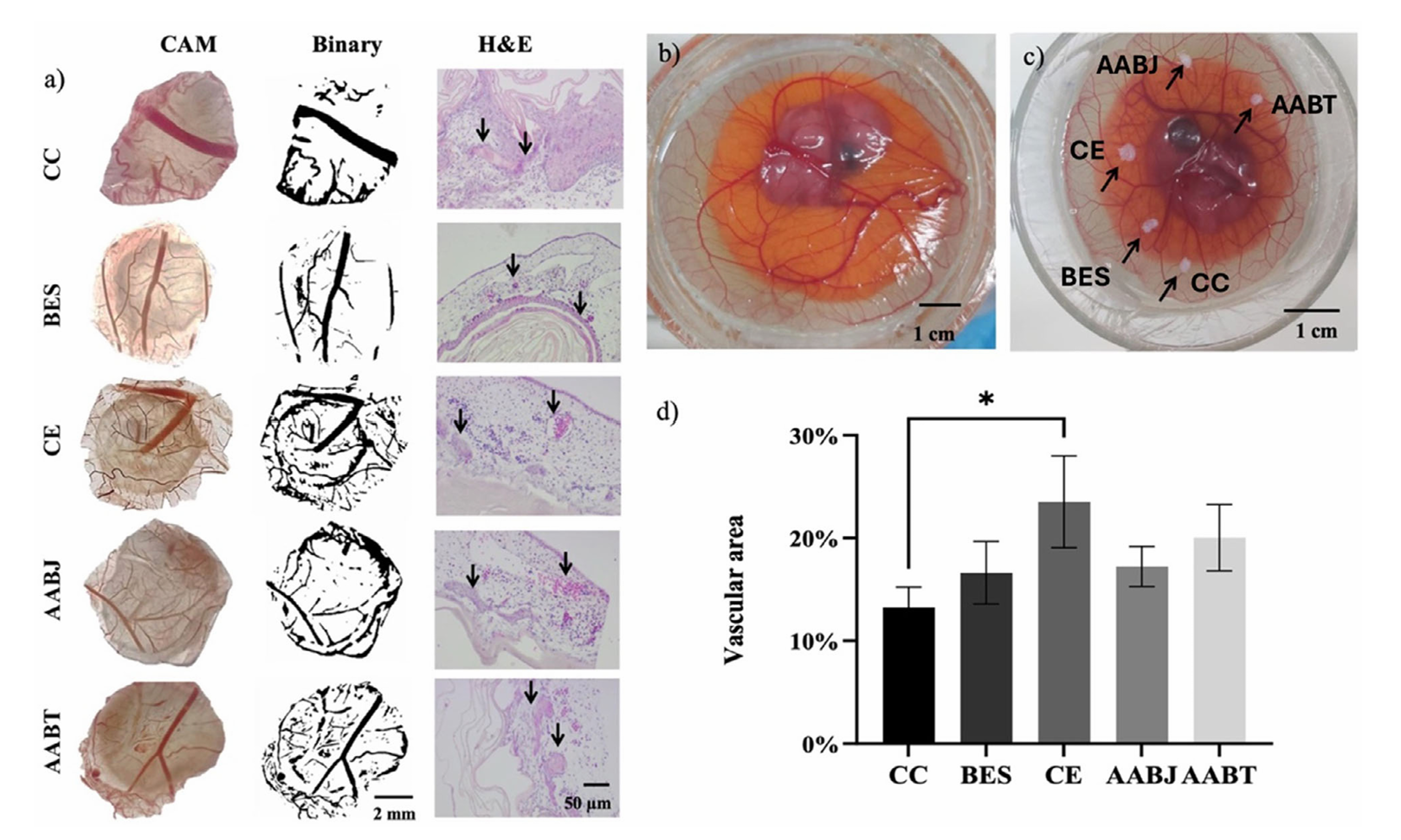

鸡胚绒毛尿囊膜测定法结果显示,接种了经四种微技术处理细胞的胶原蛋白支架,其血管化面积均显著高于对照组,其中细胞电纺组的血管化效果最为突出(P<0.05),血管成功整合到支架内部及周围,形成了功能完整的微血管系统,证实这些微技术不仅不会抑制血管生成,还能有效促进这一过程。

图4:鸡胚绒毛尿囊膜测定法检测支架血管化结果

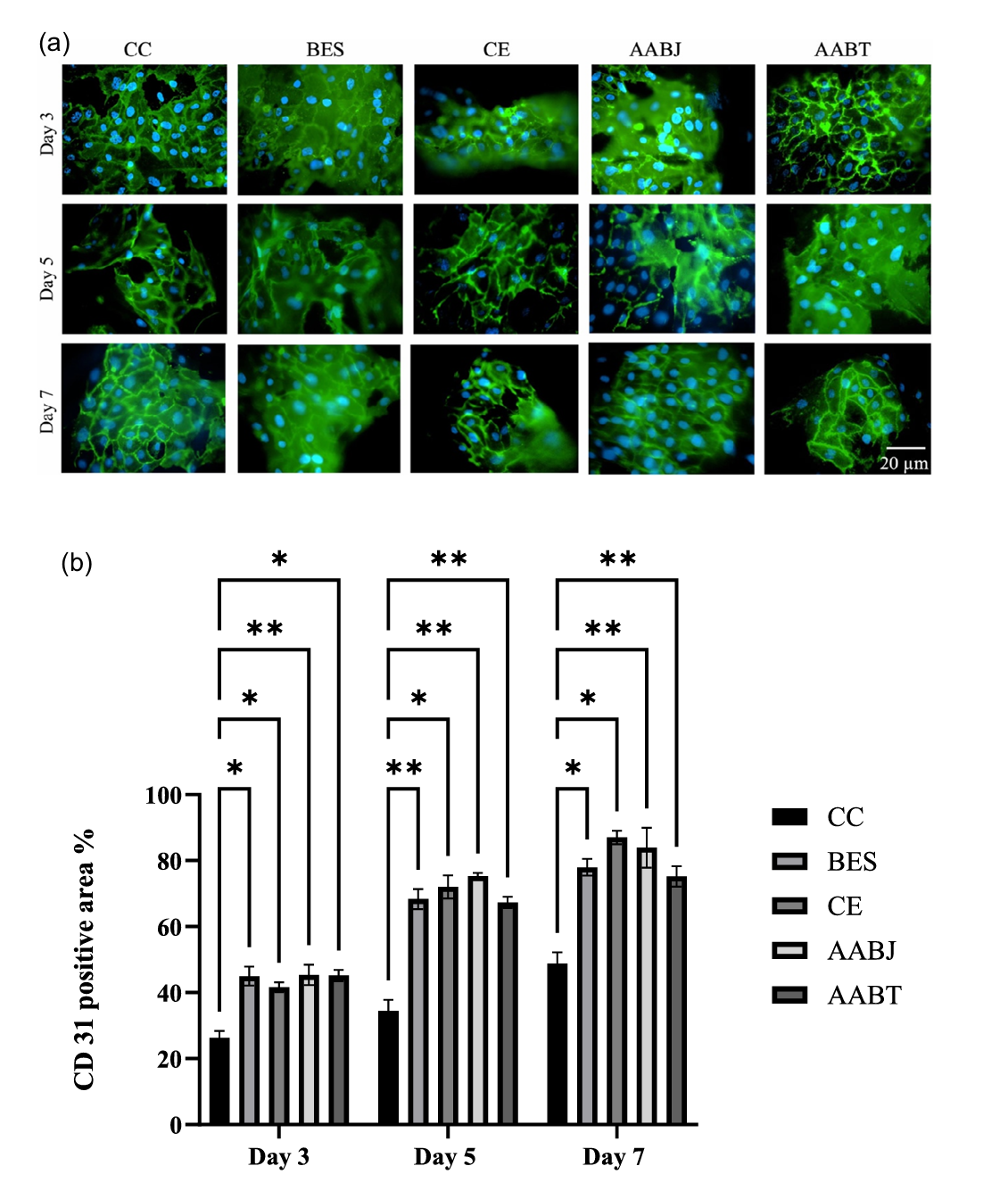

CD31免疫染色分析进一步验证了这一结论,在处理后第3天、第5天和第7天,各处理组的CD31阳性区域面积均显著大于对照组,且血管网络的密度和复杂性持续提升。其中细胞电纺组在各时间点均表现出最密集、最复杂的CD31阳性血管网络,而电喷雾生物喷射、气动辅助生物喷射及气动辅助生物线组也均展现出稳定的促血管生成作用,表明这些技术能通过优化细胞在支架中的分布,促进细胞增殖、黏附及血管网络形成。

图5:第3天、第5天和第7天不同处理组的CD31染色代表性图及阳性区域百分比量化

这项研究通过多维度、多时间点的系统检测,充分证实了电喷雾生物喷射、细胞电纺、气动辅助生物喷射及气动辅助生物线四种微技术的安全性与有效性。这些技术不仅能在处理过程中保持人脐静脉内皮细胞的活力与核心功能,还能通过优化细胞分布促进血管生成,为组织重建、血管移植物制备、药物筛选等生物医药领域的应用提供了全新的技术支撑。随着这些微制造技术的进一步推广与优化,未来有望在再生医学、精准医疗等领域实现更广泛的转化应用,为多种疾病的治疗带来新的突破,推动生物医药行业向更高效、更安全的方向发展。(生物谷Bioon.com)

参考文献:

Sawadkar P, Eddaoudi A, Moulding D, Jayasinghe SN. Comparative Viability and Functionality of Bio-Jetted and Threaded Human Umbilical Vein Endothelial Cells. Small Sci. 2025;5(10):2500199. Published 2025 Jul 25. doi:10.1002/smsc.202500199

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。