Nat Rev Neurosci重要综述:自主神经系统的分子和功能多样性——系统回顾了该领域近十年来的关键进展

来源:brainnews 2025-08-09 15:06

文章系统回顾了该领域近十年来的关键进展,从解剖结构、分子标记、神经通路到生理功能,全面展现了ANS的结构复杂性与功能多样性,也为未来深入研究和临床应用指明了方向。

在人体这部复杂而高效的“机器”中,自主神经系统(autonomic nervous system, ANS)长期扮演着一个默默无闻却至关重要的角色。它不受我们意识支配,却实时调控着心跳、血压、呼吸、消化、代谢与免疫等多项基本生命功能,维持着身体在各种状态下的稳定与平衡。近年来,随着神经科学的不断发展,人们对脑与身体之间相互作用的理解正发生转变。从早期聚焦于中枢神经系统的信息处理,如运动和情绪环路,研究者们的视线逐渐延伸至外周的“脑-体轴”网络。

近日,加州理工学院神经生物学博士生王童彤(南开大学2020届生物伯苓班校友),以第一作者和共同通讯作者身份,在《自然-综述神经科学》(Nature Reviews Neuroscience)发表题为《自主神经系统的分子与功能多样性》(Molecular and functional diversity of the autonomic nervous system)的综述文章。文章系统回顾了该领域近十年来的关键进展,从解剖结构、分子标记、神经通路到生理功能,全面展现了ANS的结构复杂性与功能多样性,也为未来深入研究和临床应用指明了方向。加州理工学院Yuki Oka教授为综述的共同通讯作者。

为了促进这一复杂系统的理解与数据共享,作者建立并发布了一个整合性的可视化数据库平台:ans-cell-atlas.com,集合了多个公开自主神经系统单细胞测序数据集。

此外,多个表格对以下问题提供了结构化信息:(1)各内脏器官的自主神经支配模式;(2)已知的自主神经元亚型及其特征;(3)目前常用的遗传功能操控工具及其应用。

打破教科书图解:自主神经系统远非简单“对抗机制”

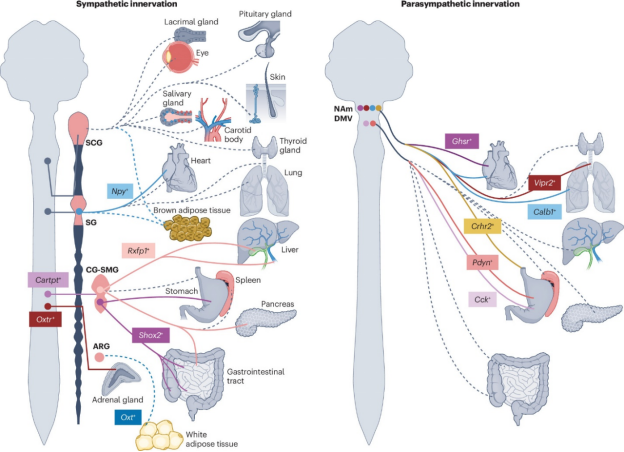

ANS作为大脑与内脏之间的关键通路,在心跳、血压、呼吸、体温、消化、免疫与能量代谢等多项基本生命过程中发挥着核心作用。在多数经典教材中,ANS被划分为交感神经与副交感神经两个主要分支,分别介导“应激反应”与“恢复状态”,构成一种看似直观的“对抗模型”。然而,这种二元划分虽具教学价值,却忽略了神经元之间的高度差异性与网络层级。近年来,单细胞转录组数据、神经投射示踪、基因操作等研究,揭示了自主神经系统中多个具有独特分子标记和投射模式的神经元亚型组成,其功能远不止状态切换那么简单,而是具备高度精细的组织特异性调节能力。例如,在星状神经节(Stellate ganglia)中,控制心脏节律的神经元与调节棕色脂肪代谢的神经元不仅位置不同,而且释放的神经递质、表达的受体也截然不同。类似的功能划分在腹腔-肠系膜上神经节(Celiac-superior mesenteric ganglia)中也存在。

多维调控网络:ANS横跨器官、系统与时间

在功能层面,自主神经系统与多个生理系统之间的交互日益受到重视。文章指出,ANS不仅控制传统意义上的心肺循环、胃肠蠕动与腺体分泌,它还深入参与免疫系统的调节、脂肪组织的代谢管理、干细胞微环境的稳定以及肠道菌群的维持。例如,交感神经通过β肾上腺素受体影响脾脏与骨髓中的免疫细胞分化与迁移,在感染、炎症与组织修复过程中发挥免疫调控功能。副交感神经则通过迷走神经纤维影响肠道上皮细胞和肠道菌群的稳定,维持消化功能与免疫屏障。这些发现将ANS从“器官调节者”的定位提升为“系统协调者”,提示它可能在多系统稳态维护中发挥桥梁作用。同时,ANS也参与机体对环境与应激因素的快速反应,其活动模式可以在寒冷暴露、饥饿状态、运动应激或感染挑战下迅速变化,展现出惊人的适应能力。

这一适应性不仅体现为短期功能调节,更表现在结构与分子层面的动态重塑。文章回顾了多项研究,指出ANS具有明显的可塑性,神经元轴突投射、神经递质合成与释放、受体表达水平甚至神经元亚型的相对比例,均会随着生理状态与病理过程而发生变化。例如,在心肌梗死后,部分心脏交感神经纤维出现轴突退缩,导致心脏自主神经支配发生重构;在长期高脂饮食或肥胖模型中,脂肪组织中交感神经活性减弱,同时伴随局部免疫细胞构成与功能的改变。这些现象不仅揭示了ANS参与慢性疾病发展过程的机制,也提示其在疾病早期可能具有诊断或干预价值。自主神经系统因此不再是一个“固化的传输通道”,而是一个根据环境和状态灵活调度、自主重构的神经网络。

医学前沿:精准神经调控的潜力边界

当前,已有多种与ANS相关的临床干预手段被广泛应用,包括交感神经链切除术治疗心律不齐、迷走神经刺激用于癫痫与抑郁症的辅助治疗等。然而,这些方法往往作用范围广、靶向性差,容易引发副作用。只有深入理解ANS在细胞类型和功能上的多样性,未来才能实现“精确控制、最小副作用”的神经干预策略。随着基因编辑、病毒工具、神经成像与体内记录手段的不断进步,ANS研究将逐渐步入“细胞精度—功能联通—系统整合”的新时代。王童彤表示,“在神经科学快速演进的今天,自主神经系统的研究不仅关乎神经科学本身,更关乎我们如何理解脑-体互作、认识健康、干预疾病”。

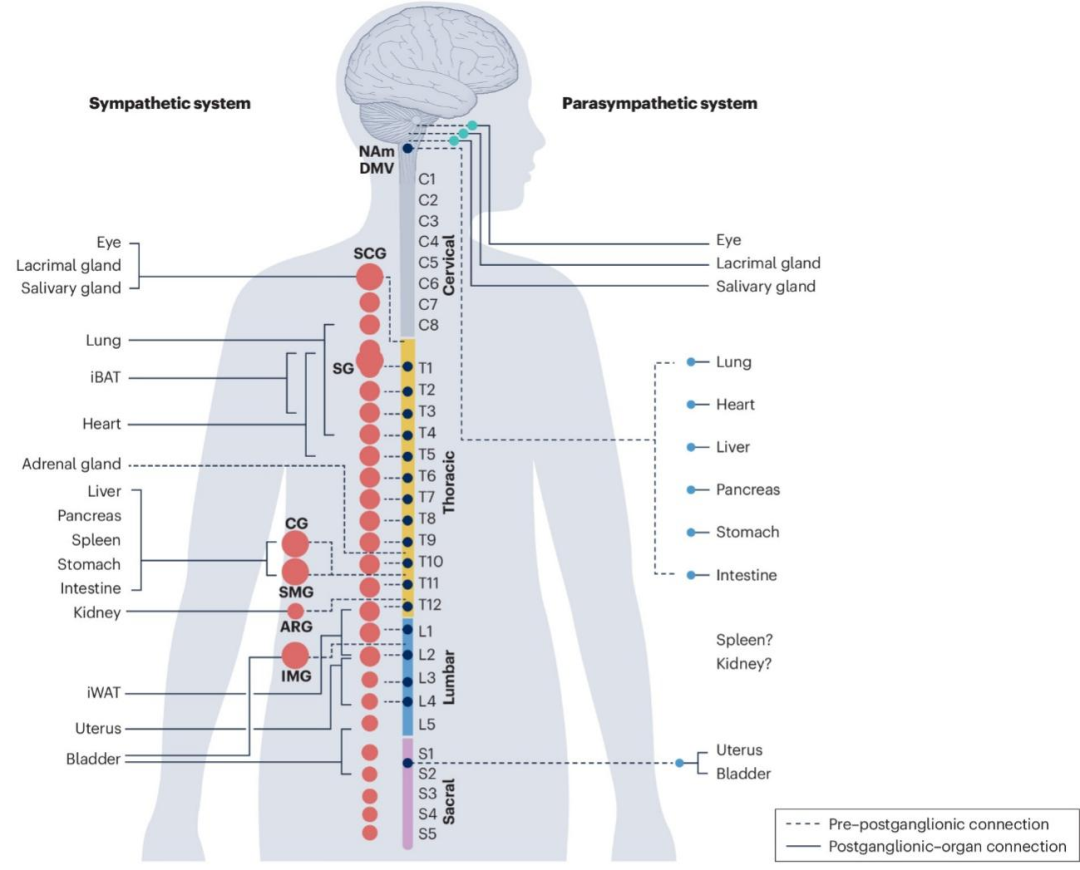

图1脑—体间的下行自主神经通路

图1脑—体间的下行自主神经通路

图2分子标记的自主神经对内脏器官的支配

图2分子标记的自主神经对内脏器官的支配

参考文献:

Wang T, Tufenkjian A, Ajijola OA, Oka Y. Molecular and functional diversity of the autonomic nervous system. Nat Rev Neurosci. 2025 Jul 3. doi: 10.1038/s41583-025-00941-2. Epub ahead of print. PMID: 40610604.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。