AI助力攻克阿尔茨海默病!Cell:人工智能揭示基因PHGDH才是阿尔茨海默病的病因,并确定一种潜在的药物化合物

来源:生物谷原创 2025-04-30 14:55

这项创新研究融合了基因调控、人工智能和药物发现等多个领域的前沿技术,为阿尔茨海默病的治疗带来了新的曙光。

阿尔茨海默病(AD),这种在65岁以上人群中发病率高达11%的疾病,正逐渐成为全球健康的重大挑战。然而,目前的治疗方法却十分有限,大多数患者都患有病因不明的“自发性阿尔茨海默病”。

近期,加州大学圣地亚哥分校的研究团队在《Cell》杂志上发表了一项突破性研究,揭示了磷酸甘油酸脱氢酶(PHGDH)基因在阿尔茨海默病中的关键作用,并借助人工智能技术找到了一种潜在的治疗方法。

为何聚焦PHGDH?

PHGDH基因编码的酶是合成丝氨酸的关键,而丝氨酸是一种与神经功能密切相关的氨基酸。研究发现,PHGDH在阿尔茨海默病患者大脑中的表达水平与病情严重程度高度相关。高水平的PHGDH与认知能力下降密切相关,且在疾病的早期阶段就出现明显变化。然而,PHGDH作为代谢酶的功能似乎并不能解释其与阿尔茨海默病的直接关联,这使得研究团队开始思考:PHGDH是否还有其他未知的生物学功能在其中起作用?

小鼠与人体大脑类器官双管齐下

研究团队采用了两种主要的实验模型:一是转基因小鼠模型,包括3xTg-AD(携带三种与阿尔茨海默病相关的突变基因的小鼠)和5XFAD(携带APP和PSEN1突变的小鼠),这些小鼠会自然发展出类似人类阿尔茨海默病的病理特征;二是人体大脑类器官(Brain Organoids,BOs),通过诱导多能干细胞技术培养出的三维脑组织模型。

实验设计与方法

(一)基因表达调控实验

在小鼠实验中,研究者通过腺相关病毒(AAV)介导的基因编辑技术,将PHGDH在星形胶质细胞中过表达或敲低,观察对阿尔茨海默病病理特征的影响。结果显示,过表达PHGDH的小鼠大脑中β-淀粉样蛋白(Aβ)水平显著升高,而敲低PHGDH则降低了Aβ水平。

在人体大脑类器官实验中,研究团队模拟了血脑屏障破坏后大脑的病理环境,发现PHGDH在星形胶质细胞中的表达显著上调。进一步通过短发夹RNA(shRNA)技术敲低PHGDH,发现Aβ聚集减少,突触损失和细胞凋亡也相应减轻。

(二)转录调控机制探究

利用免疫共沉淀和质谱分析等技术,研究者发现PHGDH能够与染色质结合,并通过转录组测序(RNA-seq)和染色质免疫沉淀测序(ChIP-seq)发现PHGDH的结合位点富集在多个与阿尔茨海默病相关的基因启动子区域。

通过人工智能辅助的蛋白质结构预测和分子对接实验,研究者揭示了PHGDH蛋白内部隐藏的DNA结合结构域——一个类似于转录因子的结构域。该结构域使得PHGDH能够直接调控下游基因的表达。

(三)药物筛选与验证

研究团队筛选了一系列已知的PHGDH抑制剂,并重点关注能够穿透血脑屏障的小分子化合物。其中,NCT-503表现出对PHGDH转录调控功能的良好抑制作用。在5XFAD小鼠模型中,NCT-503处理显著减少了大脑中的Aβ斑块数量和覆盖面积,同时改善了小鼠的认知功能和焦虑行为。

PHGDH的双重身份

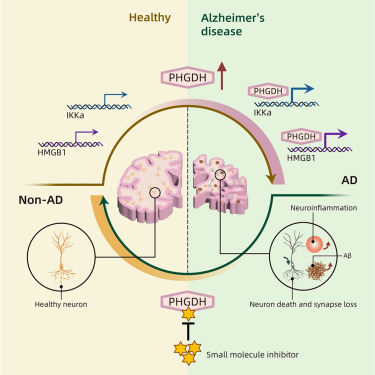

实验数据显示,PHGDH在星形胶质细胞中的异常表达足以引发阿尔茨海默病的关键病理特征,包括Aβ的积累、突触损失和神经元凋亡。通过精确调控PHGDH的表达水平,研究者能够在小鼠和类器官模型中重现或减轻阿尔茨海默病的病理进程,从而确立了PHGDH作为自发性阿尔茨海默病致病基因的地位。

研究也发现,PHGDH除了其已知的代谢酶功能外,还具有转录调控功能。它能够通过其内部的DNA结合结构域与染色质相互作用,调控多个与阿尔茨海默病相关的基因表达,包括IKKa和HMGB1。这种转录调控作用扰乱了大脑中基因表达的精细平衡,最终导致阿尔茨海默病的发病。

NCT-503作为一种能够穿透血脑屏障的小分子化合物,能够特异性地抑制PHGDH的转录调控功能,而不影响其代谢酶活性。在小鼠模型中,NCT-503不仅减少了Aβ斑块的形成,还改善了小鼠的认知和行为缺陷,显示出良好的治疗潜力。

综上这项创新研究融合了基因调控、人工智能和药物发现等多个领域的前沿技术,为阿尔茨海默病的治疗带来了新的曙光。随着全球老龄化趋势的加剧,这一发现不仅为数以百万计的患者和家庭带来了希望,也为整个医学界提供了宝贵的研究范例。我们期待在未来的研究中看到更多突破性进展,为最终攻克阿尔茨海默病这一难题而努力!(生物谷 Bioon.com)

参考资料:

Junchen Chen et al, Transcriptional regulation by PHGDH drives amyloid pathology in Alzheimer's disease, Cell (2025). DOI: 10.1016/j.cell.2025.03.045.

版权声明 本网站所有注明“来源:生物谷”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于生物谷网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:生物谷”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。